2016년 4학년 2학기 원주여행 ①

작성자

가야

작성일

2016-10-26 08:06

조회

2319

아이들과 여행 사진첩을 만들고 여행기를 쓴다.

여행 돌아보기를 하며 나부터 말을 꺼낸다.

“난 이번 여행 다녀와서 비현실적인 약속은 처음부터 하지 말아야 한다는 걸 깨달았어. 내가 세운 여행약속을 못 지켰잖아. 자꾸 화를 내고...”

“맞아요! 선생님 화 엄청 많이 냈어요!”

“내가 그렇게 많이 냈어?”

“네!!!” 떼로 들리는 목소리에 귀가 따갑다.

“이거 해라 저거 해라, 여기 흘린 거 치워라, 조용히 해라...... 너무 해요!”

얼마나 너무 했으면 아이가 구사하는 문장의 시제는 ‘너무 했어요’가 아니라 현재형이다.

아이들 말이 다 맞다. 아이들은 아이들일 뿐인데 아이들에게 너무 큰 기대를 걸고 그에 부응하기를 요구하는 내가 너무 했다. 그럼 그 너무한 현장을 살펴보자.

숙소를 왜 이런 곳에

드디어 치악산자연휴양림 정류장에 내린다. 수원에서 원주까지 버스를 타고 왔는데 또 버스를 타고 가는 현실을 아이들이 잠시 개탄한다. 아이들끼리 길을 물어 찾아가라고 하니까 시간이 더 오래 걸린다. 그래도 대장, 부대장이 앞서 이끌며 잘 찾았다.

길 위에서 점심을 먹고 숙소까지 걷는다. 오르막이긴 해도 가을 숲길이 얼마나 아름다운가. 눈을 옆으로 돌리면 빽빽한 나무의 산이 내 걸음속도에 맞춰 나란히 올라온다. 드문드문 곧게 서 있는 하얀 자작나무는 이국적이다. 게다가 치악산 자락 공기가 얼마나 상쾌한지 콧구멍이 뻥뻥 뚫리며 포부가 막 커지는 듯하다. 그러나 등에 매달린 가방이 우릴 짓누르기만 하니 정취도 풍경도 무슨 소용인가. 3학년 때보다 짐이 가벼운데 이상하게 더 힘들다고 한다.

휴양림입구에 도착했으나 숙소는 거기에서부터 또 올라야만 있다.

“숙소를 왜 높은 곳에 잡았어요? 우리 고생하는 게 좋아요?”

“그러게 말이야. 일단 가보자.”

아이들이 줄기차게 생산할 소음의 안전거리를 확보하느라 사람들이 별로 안 올 만한 동떨어진 곳에 잡은 거다.

▶ 올라도 올라도 숙소는 나타날 기미가 없다.

▶ 이 좋은 정취도 풍경도 무슨 소용인가. 내 어깨를 짓누르는 가방이여.

▶ 시간아 먼저 떠나라니, 이건 또 무슨 말이냐.

정류장부터 숙소까지 1.8km의 거리를 달팽이처럼 지렁이처럼 토끼처럼, 한 시간 반이나 공들여서, 기고 걷고 뛰어서 숙소에 도착했다. 여행 전부터 4학년들 사이에선 숙소에 화장실이 없다는 소문이 돌았고, 난 그 진위여부를 굳이 알려주지는 않았다. 대신 화장실이 그리 걱정되거든 삽을 줄 테니 파서 만들라고 했다. 화장실이 없을까 조바심 냈던 아이들은 숙소 문을 열자마자 환호했다. 화장실 두 개, 세면장 한 개, 샤워장 한 개에 방 두 개, 게다가 다락방까지 있는 아주 멋진 곳이었으니!

“이렇게 좋아하는 거 보려고 우리 속였죠?”

요새 아이들은 너무 다 안다.

▶ 겉모습과 안이 일치하는 숙소였다. 숙소 이름은 다람쥐!

담력훈련

담력훈련을 기대하는 아이들. 어렸을 때 무서운 이야기 많이 듣고 자꾸 겁을 먹으면 키가 안 큰다고 해도, 무서운 게 그리 좋단다. 그래서 할 수 없이 원하는 아이들만 데려나갔다. 깊은 숲으로 이어지는 길, 가로등 대신 아주 맑은 달이 길을 환하게 비춰주었다.

이렇게 달빛이 좋을 때는 손전등을 꺼야 한다고, 모두 거둬들였다. 그러자 잠시 소란스러워졌다. 깜깜한데 손전등 없이 어떻게 가냐는 거다. “오늘은 달빛이 있고 좀 지나면 눈이 어둠에 익숙해져.” 아이들은 손전등 없는 담력훈련이 무슨 담력훈련이냐 말했고, 나는 손전등 있는 담력훈련이 무슨 담력훈련이냐며 절대 안 된다고 했다. 그리고 더 어둑한 곳으로 아이들을 데려갔다. “제발요!” “그만 할래요!” 몇 걸음걸음마다 아이들이 어찌나 성을 내던지, 한걸음만 더 가면 나를 사뿐히 즈려밟을 기세와 평생 사제지간 연을 끊을 태도로 휴양림 떠나가게 소리소리 질렀다.

“이런 담력훈련은 앞으로 절대 안 할 거예요!”

첫날 이후 아이들은 담력훈련 하자는 말을 쉽게 꺼내지 않았다. 아, 이럴 의도가 아니었는데, 나흘 내내 그 좋은 달과 별을 놔두고 밤은 방에서 보내게 되었다.

▶ 원주장날에 나갔다가 어둑해질 때 숙소에 돌아왔다. 가로등만 있으면 이리 팔팔한데, 그깟 어둠이 무어라고...

벨지에 시계

시계를 좋아하는 우리반 아이들이 벨지에 시계 이야기를 본격적으로 꺼낸 건 여행을 앞두고 시도한 산살이 무렵이었다. 나도 벨지에 시계를 엄마아빠한테 사달라 해야겠다는 말을 들었을 땐, 벨기에와 벨지움의 혼합 표현인 줄 알고 애들의 소비가 제법 국제적이구나 했다.

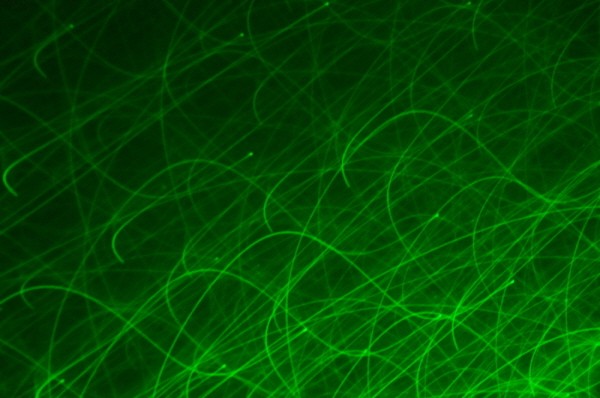

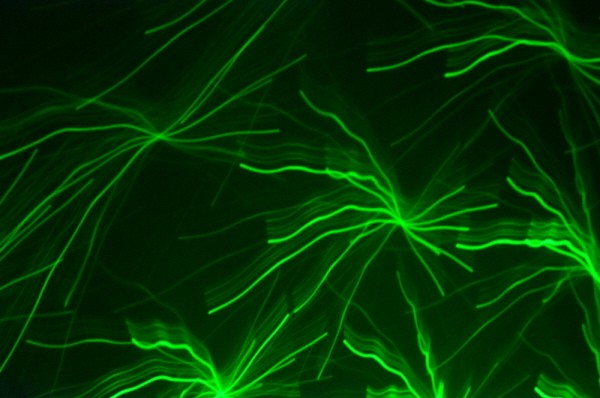

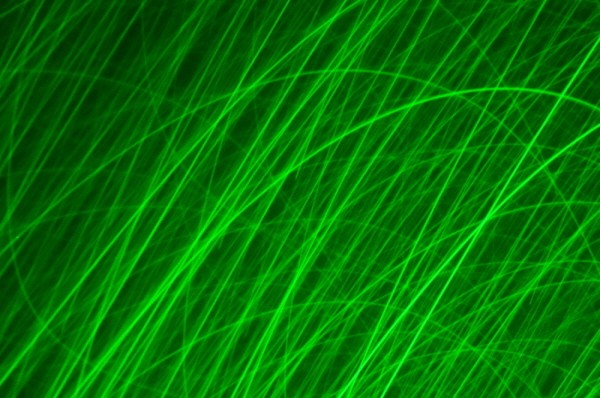

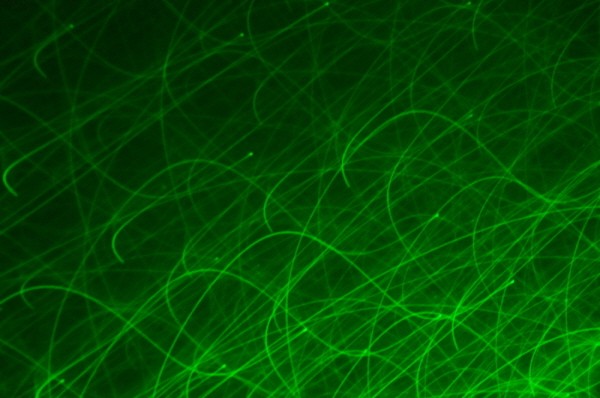

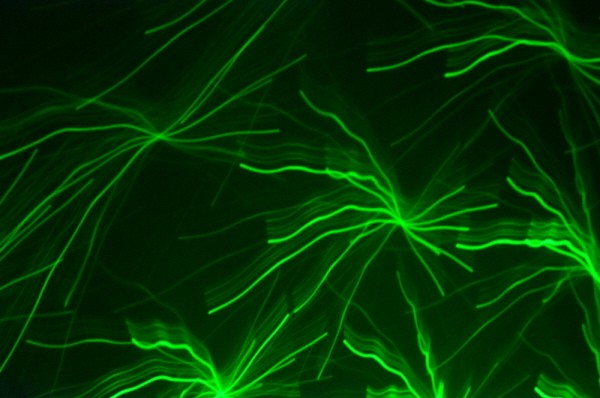

산살이 때 알았다. 머리 위의 별을 향해 쏘아올린 녹색 광선을 보고. 그건 ‘별 지시기’였다. (여러 번 소리 내어 보면, 별지시기와 벨지에 시계의 발음엔 별 차이가 없다!)

이번 여행 때 별지시기를 이용해 뽐내기대회를 준비한 모둠이 있었다. 반 아이들이 감탄했던 별쇼를 보여주었다. 별별 행위가 다 나오는 별쇼였다. 그 모둠 아이들은 첨단기기에만 의존하지 않고 진지하고 성실하게 준비했다. 감동을 받는 아이들의 순수한 환호가 어우러져 아주 멋지게 마무리됐다. (뽐내기대회에 공을 많이 들였던 모든 아이들은 모두 상을 받는다^^)

▶ 한 편의 영화를 준비한 <원주행> 모둠. 아이가 안고 있는 베개는 주인공에 필적할 중요한 소품이다. 난 그것도 모르고 베개는 놓고 인사하면 좋겠다는, 교사다운 충고를.

▶ <퀴즈쇼>를 준비한 모둠. It’s raining candy! 팔을 쭉 뻗은 아이들 모습이 행위극을 보는 듯하다.

▶ <Starwars>의 한 장면이 떠오르지 않는가. 광선에 살이 닿으면 실격.

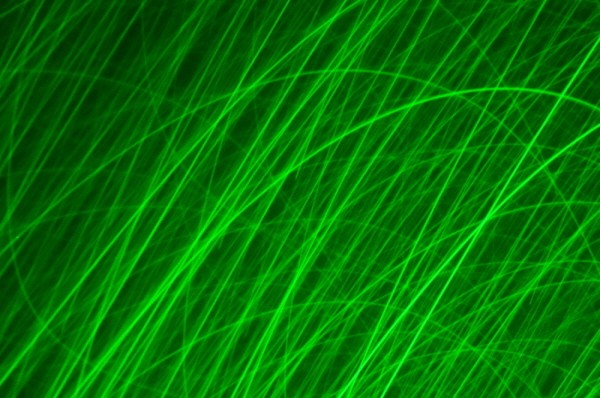

▶ 이렇게 누워서 천장을 보면....

▶ 빛들이 신나게 춤을 춥니다.

여행 돌아보기를 하며 나부터 말을 꺼낸다.

“난 이번 여행 다녀와서 비현실적인 약속은 처음부터 하지 말아야 한다는 걸 깨달았어. 내가 세운 여행약속을 못 지켰잖아. 자꾸 화를 내고...”

“맞아요! 선생님 화 엄청 많이 냈어요!”

“내가 그렇게 많이 냈어?”

“네!!!” 떼로 들리는 목소리에 귀가 따갑다.

“이거 해라 저거 해라, 여기 흘린 거 치워라, 조용히 해라...... 너무 해요!”

얼마나 너무 했으면 아이가 구사하는 문장의 시제는 ‘너무 했어요’가 아니라 현재형이다.

아이들 말이 다 맞다. 아이들은 아이들일 뿐인데 아이들에게 너무 큰 기대를 걸고 그에 부응하기를 요구하는 내가 너무 했다. 그럼 그 너무한 현장을 살펴보자.

숙소를 왜 이런 곳에

드디어 치악산자연휴양림 정류장에 내린다. 수원에서 원주까지 버스를 타고 왔는데 또 버스를 타고 가는 현실을 아이들이 잠시 개탄한다. 아이들끼리 길을 물어 찾아가라고 하니까 시간이 더 오래 걸린다. 그래도 대장, 부대장이 앞서 이끌며 잘 찾았다.

길 위에서 점심을 먹고 숙소까지 걷는다. 오르막이긴 해도 가을 숲길이 얼마나 아름다운가. 눈을 옆으로 돌리면 빽빽한 나무의 산이 내 걸음속도에 맞춰 나란히 올라온다. 드문드문 곧게 서 있는 하얀 자작나무는 이국적이다. 게다가 치악산 자락 공기가 얼마나 상쾌한지 콧구멍이 뻥뻥 뚫리며 포부가 막 커지는 듯하다. 그러나 등에 매달린 가방이 우릴 짓누르기만 하니 정취도 풍경도 무슨 소용인가. 3학년 때보다 짐이 가벼운데 이상하게 더 힘들다고 한다.

휴양림입구에 도착했으나 숙소는 거기에서부터 또 올라야만 있다.

“숙소를 왜 높은 곳에 잡았어요? 우리 고생하는 게 좋아요?”

“그러게 말이야. 일단 가보자.”

아이들이 줄기차게 생산할 소음의 안전거리를 확보하느라 사람들이 별로 안 올 만한 동떨어진 곳에 잡은 거다.

▶ 올라도 올라도 숙소는 나타날 기미가 없다.

▶ 이 좋은 정취도 풍경도 무슨 소용인가. 내 어깨를 짓누르는 가방이여.

▶ 시간아 먼저 떠나라니, 이건 또 무슨 말이냐.

정류장부터 숙소까지 1.8km의 거리를 달팽이처럼 지렁이처럼 토끼처럼, 한 시간 반이나 공들여서, 기고 걷고 뛰어서 숙소에 도착했다. 여행 전부터 4학년들 사이에선 숙소에 화장실이 없다는 소문이 돌았고, 난 그 진위여부를 굳이 알려주지는 않았다. 대신 화장실이 그리 걱정되거든 삽을 줄 테니 파서 만들라고 했다. 화장실이 없을까 조바심 냈던 아이들은 숙소 문을 열자마자 환호했다. 화장실 두 개, 세면장 한 개, 샤워장 한 개에 방 두 개, 게다가 다락방까지 있는 아주 멋진 곳이었으니!

“이렇게 좋아하는 거 보려고 우리 속였죠?”

요새 아이들은 너무 다 안다.

▶ 겉모습과 안이 일치하는 숙소였다. 숙소 이름은 다람쥐!

담력훈련

담력훈련을 기대하는 아이들. 어렸을 때 무서운 이야기 많이 듣고 자꾸 겁을 먹으면 키가 안 큰다고 해도, 무서운 게 그리 좋단다. 그래서 할 수 없이 원하는 아이들만 데려나갔다. 깊은 숲으로 이어지는 길, 가로등 대신 아주 맑은 달이 길을 환하게 비춰주었다.

이렇게 달빛이 좋을 때는 손전등을 꺼야 한다고, 모두 거둬들였다. 그러자 잠시 소란스러워졌다. 깜깜한데 손전등 없이 어떻게 가냐는 거다. “오늘은 달빛이 있고 좀 지나면 눈이 어둠에 익숙해져.” 아이들은 손전등 없는 담력훈련이 무슨 담력훈련이냐 말했고, 나는 손전등 있는 담력훈련이 무슨 담력훈련이냐며 절대 안 된다고 했다. 그리고 더 어둑한 곳으로 아이들을 데려갔다. “제발요!” “그만 할래요!” 몇 걸음걸음마다 아이들이 어찌나 성을 내던지, 한걸음만 더 가면 나를 사뿐히 즈려밟을 기세와 평생 사제지간 연을 끊을 태도로 휴양림 떠나가게 소리소리 질렀다.

“이런 담력훈련은 앞으로 절대 안 할 거예요!”

첫날 이후 아이들은 담력훈련 하자는 말을 쉽게 꺼내지 않았다. 아, 이럴 의도가 아니었는데, 나흘 내내 그 좋은 달과 별을 놔두고 밤은 방에서 보내게 되었다.

▶ 원주장날에 나갔다가 어둑해질 때 숙소에 돌아왔다. 가로등만 있으면 이리 팔팔한데, 그깟 어둠이 무어라고...

벨지에 시계

시계를 좋아하는 우리반 아이들이 벨지에 시계 이야기를 본격적으로 꺼낸 건 여행을 앞두고 시도한 산살이 무렵이었다. 나도 벨지에 시계를 엄마아빠한테 사달라 해야겠다는 말을 들었을 땐, 벨기에와 벨지움의 혼합 표현인 줄 알고 애들의 소비가 제법 국제적이구나 했다.

산살이 때 알았다. 머리 위의 별을 향해 쏘아올린 녹색 광선을 보고. 그건 ‘별 지시기’였다. (여러 번 소리 내어 보면, 별지시기와 벨지에 시계의 발음엔 별 차이가 없다!)

이번 여행 때 별지시기를 이용해 뽐내기대회를 준비한 모둠이 있었다. 반 아이들이 감탄했던 별쇼를 보여주었다. 별별 행위가 다 나오는 별쇼였다. 그 모둠 아이들은 첨단기기에만 의존하지 않고 진지하고 성실하게 준비했다. 감동을 받는 아이들의 순수한 환호가 어우러져 아주 멋지게 마무리됐다. (뽐내기대회에 공을 많이 들였던 모든 아이들은 모두 상을 받는다^^)

▶ 한 편의 영화를 준비한 <원주행> 모둠. 아이가 안고 있는 베개는 주인공에 필적할 중요한 소품이다. 난 그것도 모르고 베개는 놓고 인사하면 좋겠다는, 교사다운 충고를.

▶ <퀴즈쇼>를 준비한 모둠. It’s raining candy! 팔을 쭉 뻗은 아이들 모습이 행위극을 보는 듯하다.

▶ <Starwars>의 한 장면이 떠오르지 않는가. 광선에 살이 닿으면 실격.

▶ 이렇게 누워서 천장을 보면....

▶ 빛들이 신나게 춤을 춥니다.

전체 0개